在民间故事、影视小说、学术研究等众多文本题材中,婚姻都是最受关注的几大议题之一。这与人们常说“爱情是人类永恒的话题”的内涵是一致的。我们向往爱情,并为此创造了故事和神话。当然在现代社会,没有爱情为基础的婚姻是被否定的,也是被抛弃的,只不过这本身其实也可能是一个神话。

组建家庭往往是一种理性的规划、计划,而自发的爱情可能被认为并不能维持家庭婚姻的稳定。爱情故事诞生后,其功能也在于维护家庭。在最初的人类历史上,各个社会都先后发明了家庭这一基本形式,并且从选择对象到维护家庭都发展出相应的策略、伦理和规则。

《大时代》(1992)剧照。

经济学家陈志武的通识之作《文明的逻辑:人类与风险的博弈》以风险与避险为基础探讨人类的诸种组织形态,而婚姻家庭自然是其中重要的一种。在传统社会,家庭提高了人们避险、抗险的能力——在缺乏金融市场和其他保障体系的传统社会里尤其如此——也克制了人的暴力冲动,但这一理性的规划也往往是以牺牲爱情为前提的。

那么,基于避险和抗险而理性规划的婚姻(比如相亲),与基于自由恋爱组建的婚姻,谁的避险或抗险能力更强呢?以下内容经出版方授权节选自《文明的逻辑:人类与风险的博弈》一书,摘编有删减,标题为摘编者所起。注释见原书。

《文明的逻辑:人类与风险的博弈》,陈志武 著,中信出版社,2022年3月。

婚姻中的浪漫爱情是一种神话

树上的鸟儿成双对,绿水青山绽笑颜。随手摘下花一朵,我与娘子戴发间。从今再不受那奴役苦,夫妻双双把家还。你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能抵风雨,夫妻恩爱苦也甜。你我好比鸳鸯鸟,比翼双飞在人间。

——黄梅戏《天仙配》选段

自从陆洪非于1953年推出新版黄梅戏《天仙配》,这首《夫妻双双把家还》就广为流传,也被看成最经典、最浪漫的爱情歌之一。歌词背后的神话源于西汉刘向的《孝子传》,后来被各朝不断改编。

《新天仙配》(1997)剧照。

可是,这个虚构故事是浪漫爱情吗?对很多人来说,一听到“婚姻”,就会不假思索地把它跟“爱情”“浪漫”联想在一起,甚至画上等号。这当然是错觉,因为人类婚姻和家庭从一开始就是为了解决人际跨期互助、降低生存风险而构造的故事,只是跟迷信相比,婚姻和家庭这两个人类发明不完全是虚构的,而是有实在的生理和经济基础,带来的避险与互助实效也是客观的存在。

李海燕在《心灵革命:现代中国爱情的谱系》中谈道,浪漫意义的“爱情”一词到20世纪初才出现于中文世界。潘翎指出:“爱情”重点表达的是爱的浪漫情感,跟儒家传统的“仁爱”“仁惠”不同;在中文演变史中,“爱情”最早于1908年出现在《辞源》中,但到1931年才第一次有“爱情”这个词条。这些事实表明,爱情以前不是婚姻的前提。中国跟其他社会一样,以前当然有过爱,也有过情,但浪漫意义上的“爱情”未必是过去人们日常生活的常态,所以没必要发明类似“爱情”这样的词汇。牛郎、织女七夕相会的神话也很浪漫,但这个故事盛传两千多年、一直为千万人的梦想,本身就说明这只是一种愿景,在现实生活里可望不可即。

《特洛伊》(Troy 2004)剧照。

斯蒂芬妮·库茨(Stephanie Coontz)在《婚姻简史:爱情怎样征服了婚姻》一书中,就清楚地告诉我们:爱情历来不是人类婚姻的前提,而是到现代才“征服”婚姻、成为婚姻的核心。

她谈道:不管是古希腊、古罗马时期,还是中世纪欧洲,由于婚姻都用于政治联姻或物质功利,因此婚姻和爱情历来都是两码事,并被认为彼此不兼容;对于欧洲贵族,婚外情才是爱情的境界,找红颜知己或者浪荡妓女成为时髦;对于中下层人士,这个界限更是清晰,欧洲农民甚至编出诗歌,讽刺挖苦婚姻中的爱情,认为婚姻中有爱情十分荒诞、异怪。笔者从雅典卫城博物馆(Acropolis Museum)看到,古希腊人的婚姻是这样的:

婚姻是远古雅典最基本的社会制度之一,它的主要目的是确保合法地繁衍后代,因此不以新郎、新娘间存在情感关系为前提。女孩通常在比较小的时候就嫁给比她年长的男人,而且婚事都由双方长辈包办。婚后,新娘住在丈夫家。婚礼在新娘家里举行,时间通常在结婚月,也就是一月中到二月中的月圆日子。婚礼持续三天,正式婚礼仪式之后一天结束。(引自雅典卫城博物馆展品介绍)

在古代印度,结婚前就爱上对方被看成“破坏性的”(disruptive)、“反社会的”(anti-social)行为,认为“相爱”不是婚姻的正当理由。在1975年一项印度大学生婚姻观问卷调查中,32%的大学生“坚决反对”把爱情作为婚姻的基础,只有18%的大学生“强烈赞成”以爱情为基础的婚姻。库茨还谈道:在中国传统中,只有在媒婆协调下双方父母像谈生意一样谈好条件后,快到婚礼时双方才见面相识,爱情当然不可能是婚姻的前提;结婚后,如果夫妻过度亲热相爱,那会被看成是对家族利益的威胁,长辈(尤其婆婆)会出面阻挡;即使丈夫爱妻子,只要妻子没尽到对父母和其他长辈的孝敬责任,族人也会施压丈夫休妻,将她赶回娘家。即使在今天的中国,个别婆婆看到儿子对媳妇过于爱恋,也可能会跟媳妇过不去,处处设置障碍、制造麻烦。

《唐伯虎点秋香》(1993)剧照。

那么,为什么各个传统社会的婚姻这么排斥“爱情”?我们会看到,各社会推演出的婚姻习俗和行为规范,都是为了加强人际跨期交换的可靠度,提升人类规避风险的能力。

人类早早看准了男女间生理上的相互吸引与需要,以其为基础发明、发展出婚姻与家庭,实现《夫妻双双把家还》中所唱的那样的分工合作与风险共担。在现实中,愿景是否得到了有效实现?爱情会强化还是阻碍婚姻的避险功能?

选对象:为了避险而发展出的策略

就婚姻的“寒窑虽破能抵风雨”的避险功能,我们可以看几个具体实例。由于婚姻使两方在收入上合二为一,因此最为理想的状态是男女双方的未来收入100%负相关,也就是说,男高时女低,男低时女高;而如果双方收入高度正相关,那么由婚姻带来的组合对双方的避险价值不高。双方收入的相关系数越低(越负),婚姻的避险效果会越好。这就是为什么夫妻最好不就业于同一行业,尤其不要在同一公司,而是在互补性强的不同行业工作。

当然,婚姻带来的避险效果也可体现在亲家之间,联姻后两家会有跨期利益交换,因此如果两亲家各自的未来收入是负相关的,经常此消彼长,联姻就使双方更好地应对未来的不测风云。

《厕所英雄》(Toilet - Ek Prem Katha 2017)剧照。

1989年,马克·罗森茨魏希与奥德·斯塔克(Oded Stark)在一项研究中,发现一个有意思的现象:印度农村的父母通常将女儿外嫁很远,尤其是收入低、产出波动又大的农村家庭,更倾向于让女儿外嫁到远方。此外,他们还发现,在自然灾害发生时,有女儿外嫁远方的家庭受影响较小。这些现象背后的原因是什么呢?显然不是为了提高生产率。

一般认为,在低收入国家,从乡村迁入城市是为了提高收入。然而,根据1981年印度人口普查数据,从乡村移居城市的净人口仅占总人口的2.2%,而乡村之间的迁移则占总人口的30%。其中,80%永久迁居的女性是因为婚姻搬离家乡,婚姻迁居是人口流动最主要的模式。马来西亚也有类似的情况:迁居的女性中,69%是因为结婚,只有13%的男性在结婚时迁居他乡。

另一方面,收入风险的空间性是农业生产的重要特征,意思是一地发生灾害,另一地未必同时遭遇同样的灾害。罗森茨魏希和斯塔克计算得出,在印度农村,两村庄间的距离每增加100公里,两地降雨量的相关性就降低0.073(下降18%),收入相关性降低0.083(下降49%),工资相关性降低0.038(下降7%),距离对村庄间经济状况相关度的影响显而易见。这给农民跨地区分散风险提供了机会。问题是,在存在契约风险、逆向选择和道德风险的情况下,人们怎么实现跨区分散风险呢?由谁跟谁进行这种跨期交换呢?传统社会没有正规保险公司或其他金融机构,所以必须寻找其他方式。

答案在于联姻,通过把女儿嫁到远方村庄建立跨期互助关系,尤其是那些本来有亲族关系的村庄。这样做的优势之一是,利用亲族关系,最小化跨期交换的建立成本和执行成本,特别是信息成本;优势之二是,能实现多样化互利,张三家的女儿嫁到李四家,一方面女儿今后会给娘家送一些财物和收入,另一方面在发生意外时,张家和李家会进行互助,帮助彼此平滑消费波动;优势之三是,张家和李家所在的村庄间距离越远,联姻带来的消费保险效果越好。婚姻可以提升风险应对力。

《他和她的故事》(Ki & Ka 2016)剧照。

罗森茨魏希和斯塔克收集了1975—1984年间三个印度村庄的数据,这些村庄的农业产出风险很高,产出的跨期波动相当明显,收入不稳定是农民一直面对的挑战。从家庭构成看,108户人家中只有8位家长来自外地(在外地出生),然而94%的已婚女性非本村出生,49%的家庭里的已婚妇女超过2个,其中只有2户的媳妇来自同一村落。这说明外嫁女儿、娶外地媳妇是村庄社会的普遍传统。样本中,婆家村庄与媳妇出生地间的平均距离为30公里,其中最远的距离为47.7公里,收入的空间相关性受距离的影响程度大约为63.8%,这表明跨区婚姻能帮助降低风险。

他们的计量结果证明:每多1个外嫁女儿,收入下降对食物消费的影响会削弱15%;每多1个外嫁女儿,接受其婆家转移财富的概率增加75%,而每多1个媳妇,接受她娘家转移财富的概率增加46%;相较而言,在跨区婚配中,女方家庭比男方家庭能获得更多的避险收益;已婚女儿与娘家村庄的距离每增加1个标准差(60公里),收入波动对食物消费的影响会减少6%。因此,远距离婚姻对降低消费风险有显著的贡献。

不过,这一作用集中在相对贫困的家庭,而富有家庭子女的婚姻距离就近得多,哪个父母不想常常看到自己的子女呢?这两位教授发现,家庭财富每高1个标准差,收入风险对食物消费的影响就减少12%,多余财富带来的抵御风险能力是把女儿远嫁60公里所带来的保险效果的两倍。富家女儿当然就不必远嫁。

《炙热》(Parched 2015)剧照。

此外,在产出风险比较低的村里,规避风险的必要性就少些,外嫁女儿的距离就更近;而如果有多个女儿,父母一般会把她们往不同方向远嫁,这样做似乎与传统直觉相反,因为如果把她们嫁到同一村庄,那会减少交易成本,也会减少信息不对称程度,但那样不利于最大化风险应对力。这进一步证明,在现代金融出现之前,避险动机在婚姻安排中的权重很高,爱情也就成了不可求的奢侈品。于是,婚姻由双方长辈包办、子女无恋爱自由,就不足为奇了,因为只有这样才能确保家族各成员的利益不被牺牲。在避险利益面前,爱情的地位当然很低。

我们一般认为,“嫁富”是女儿婚姻的首要目标,高攀是提升社会地位的捷径。这也是为什么婚姻市场充满逆向选择问题,因为富家长辈会担心别家子女对自家儿女感兴趣,就是源于他们由于贫穷而“攀富”的动机;而且即使财富背景不对等的婚姻发生了,这种怀疑也会使婚姻关系极不稳定、难以持续。罗森茨魏希和斯塔克在分析了382户婚姻的情况后,发现婚姻双方的家庭财富显著正相关,这说明财富“门当户对”度高,“攀富”倾向不突出。

这与两位教授的数学模型推论十分一致:当避险是婚姻在生子以外的首要目的时,双方家庭最好在财富等基本禀赋上般配(门当户对),否则在未来,一旦富有的一方出现收入挑战时(灾害或其他风险事件),贫穷的亲家可能无法给予帮助,无法兑现跨期交换。更何况贫穷的一方可能频繁出现消费危机,经常需要亲家帮助,使交换严重不对等、难以为继。印度农村婚姻在财富禀赋上“门当户对”,而在收入风险上通过拉开两家的物理距离来降低相关度(最大化彼此风险特征的差异度),这些都印证了避险的确是婚姻的重要驱动力,也是实际效果所在。

“门当户对”的策略也并不可持续

中国是否跟印度有别?在中国的婚姻传统中,“门当户对”无疑重要,避险需要也往往是婚姻背后的驱动力(正如《夫妻双双把家还》中所唱的)。随着近代交通和经济的发展,特别是改革开放以来,两个不同趋势出现。

《马大帅》第一部(2003)剧照。

首先,新山以康村的通婚圈为研究对象,70分析了20世纪以来山东农村的变化。根据康村户口资料及新山的调查,相对于改革开放前,康村的婚嫁距离急剧缩短、通婚区域也快速内卷,通婚村数减少,婚入与婚出在地域上出现较大的不对称性。主要原因是,经济发展后,风险出现的频率下降,人们的收入水平与风险应对力都上升,靠跨区婚姻达到避险的必要性下降,于是通婚圈半径缩小。这也印证了基于印度数据的结论:在收入水平低并缺乏其他避险工具时,人们会通过远嫁女儿来规避收入风险;反过来,这种远嫁需求就逐渐降低,让婚姻得以解放。

《甜蜜蜜》(1996)剧照。

其次,也有相反的趋势,就是改革开放后,区域间财富差距拉大,于是长距离的跨区婚姻可以带来“攀富”和城市户口价值。比如,江苏省71%的女性婚姻移民(嫁入),分别来自四川(29%)、贵州(16%)、安徽(13%)和云南(13%)等省份,这些婚姻一般不是“门当户对”的匹配婚姻。由此可见,以避险为目的的正常婚姻倾向于“门当户对”,而其他婚姻则不一定。

既然婚姻的避险功能已经显著,为什么还会在未来改变呢?当然,一方面这种安排以牺牲年轻人的自由恋爱权为前提,使婚姻离爱情遥远。

另一方面,罗森茨魏希在1993年的后续研究中,基于印度农村普查数据发现,一旦跨区婚姻的保险效果太好,会带来两种负面影响:抑制正式借贷市场和新科技的发展。前者很容易理解,因为如果村民都忙于利用婚姻和亲情网络解决跨期风险交换,而且这些还多少管用,就无暇顾及甚至不相信正式金融的避险作用了。后一种影响的通道在于:技术进步增强人口流动性,农户不再被绑定于出生地,这就削弱了跨区婚姻所带来的空间保险作用,同时技术进步使家庭财富增长,直接降低了收入风险对消费的影响,减少了对婚姻保险功能的依赖。

罗森茨魏希发现:农户对婚姻等传统避险方式的依赖程度越高,其对先进技术的排斥程度就越强,因为他们担心新科技的广泛采纳会降低传统避险方式的可靠度。如果其他农户都因新科技而降低对跨区婚配的需求,则农户自身在婚姻市场上的选择空间也会缩小。因此,他们选择拒绝新科技、坚守旧文化,连移民美国的印度人及其后裔还坚持包办婚姻。

避险婚姻与爱情婚姻,谁更稳?

从实际效果看,包办婚姻(避险婚姻)与自由恋爱婚姻的结果不同。如果是父母帮子女安排对象,会优先考虑自己的养老需求(避险需求)和其他族人的利益;而如果子女自己择偶,会在意自己是否喜欢、是否相爱。

1991年,三位学者对中国7个省6334对夫妻的情况做了系统问卷调查,分析后发现,相比自由恋爱结婚的男性,娶父母包办的妻子带来以下差异:妻子更顺从听话、生更多小孩、有男孩的概率更高、更认同丈夫的孝敬父母责任,但代价是婚姻更不和谐、妻子收入低或者不外出工作。

而自由恋爱婚姻中,夫妻和谐度高、感情一般更好。张作霖子女的故事就能佐证这一点,他是北洋政府时期的名将,有过6个妻妾、14个子女,其中6个是女儿。张作霖规定子女婚事都由他包办,就这样,年长的五个女儿的婚姻都由他安排,每个都成了他扩大政治影响力的工具,造成二女儿和四女儿的悲剧,而由于最小的六女儿在张作霖1928年离世时才4岁,没来得及由父亲包办婚姻,后来能自行结婚,她成为6姐妹中生活最完美的一个。

张作霖的六个女儿。

这些研究结论解释了为什么各社会在古代都盛行包办婚姻,由长辈包办能确保后辈的婚姻以长辈和其他亲戚的利益为优先,避免后辈把一档婚姻浪费在不一定对亲族利益有用的爱情上。

那么,跟功利婚姻比,爱情是否有益于强化婚姻的保险作用呢?前面谈到,就避险而言,最好的匹配是婚姻双方的未来收入完全负相关,一方高时另一方低,反之亦然,即所谓的“异性相吸”。但就爱情而言,双方的出生与成长背景越相似,可能越利于文化与价值观上的志同道合,即所谓的“物以类聚”。

格雷戈里·赫斯(Gregory Hess)在他的理论模型中,研究了避险和爱情对婚姻的交互作用,结论是:如果男女双方未来收入的不确定性很低、避险需求不大,那么爱情会主导婚姻决策,而且婚后是否能持续,也取决于他们的爱情能否长久;可是,如果一方未来收入风险高、避险需要大,那么不管爱情本身能持久还是昙花一现,避险需求会占上风并主导婚姻的未来,也就是说,即使双方当初因爱情结婚,只要双方的收入波动高度正相关(比如,在同一公司或同一行业工作),这个婚姻会因为缺乏避险价值而难以维持。只有在财富已经很多、未来收入风平浪静的背景下,爱情才能主导婚姻。

赫斯也分析了1978—1994年间美国1200对婚姻的面板数据,发现在实际中,美国人的爱情一般是昙花一现,仅仅靠爱情建立的婚姻难以持久,所以婚姻命运长短的决定因素在于两人的结合是否带来避险价值:双方收入波动的相关度越高(或者两方收入波动率水平相差越大),婚姻的避险价值越低,两人会更早离婚。这完美地验证了西方谚言所说的“患难见真情”(a friend in need is a friend indeed),彼此有避险需求的婚姻才会持续。

可是,赫斯也发现,双方收入水平本身的差别并不影响婚姻的持久性。也就是说,丈夫与妻子的收入差距大不会造成离婚,两人的收入是否风险互补才是关键。普通人因为收入风险高,需要利用婚姻达到互保互助,不能奢望追求爱情婚姻,反而更能白头到老。

《婚姻故事》(Marriage Story 2019)剧照。

早在1981年,科特利科夫(Kotlikoff)跟合作者推出一个婚姻理论:正因为每人都面临未来风险(包括失业等),一旦遭遇打击,会同时经历物质和情感方面的冲击,所以患难之时,在物质和精神上都需扶助。然而,如果直接到市场上购买情感保险和收入保险,会面对两个挑战。

首先,诸如“情感保险”这样的“产品”,到目前还没有便捷且多样化的交易市场,这种市场有待开发,由于“情感”难以标准化或量化,因此也不便于交易、交割;其次,就收入保险而言,尽管市场上已有年金保险品等可供选择,可是由于严重的逆向选择及道德风险问题,这些保险市场还无法充分发展,要么定价太高,要么不够个性化。相比之下,恋爱是双方充分接触、了解的过程,甚至可以婚前同居几年,这些使结婚时彼此在信息和信心上都很充分,逆向选择和道德风险问题不多,因此在物质和情感维度上的相互保险效果更优。

在他们的理论中,自由恋爱过程的长度和深度很重要,帮助降低信息不对称、强化信任,爱情是降低逆向选择与道德风险的手段。实际上,根据两位作者的模型估算,婚姻常常比市场发挥更加靠谱的保险作用。

婚姻的避险功能:一个现代案例

当然,我们也可以在实践中寻找一些场景,其中因为某些变化而大大影响婚姻的保险价值,然后我们检验这一变化前后人们的婚姻决策是否受到显著影响,借此反映保险价值对婚姻决策的影响度。

《婚姻生活》(Scener ur ett äktenskap 1973)剧照。

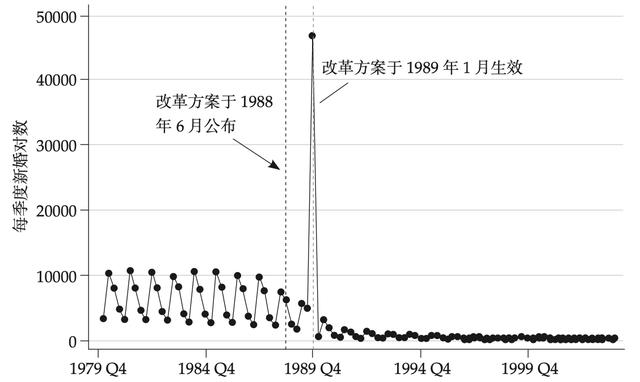

瑞典1989年的“未亡人保险”改革法案,就提供了这样一个场景。改革之前,瑞典政府给丧偶的个体提供终身保险。尽管具体支付方案很麻烦,但大体上政府会保障生还的一方,让他/她可终生领取不低于之前家庭年收入一半的现金;然而,改革之后的新政要求,对于1989年1月1日或者之后结婚的夫妻,如果发生丧偶,政府只一次性发放一笔保障金,金额是丧偶年收入的40%。也就是说,1989年的改革显著降低了婚姻的保险价值。

紧接着,当地人的婚姻决策发生剧烈变化:1988年底,也就是改革正式生效前的最后一个季度,登记结婚的伴侣数比之前激增了17倍多。从长期数据看,当时的年轻人普遍因为改革而提前结婚:但1989年伊始,结婚率长期处于低谷,新结婚对数只是之前的一半左右。直到1995年同性婚姻合法化前,结婚率再没回到之前的水平。此外,那场“结婚潮”也的确草率:1988年第四季度缔结的婚姻,之后离婚的比例明显高于早先。5年内,这部分婚姻的离婚率比其他时期高出约2.5%;10年内,超额离婚率是5%。

改革前后瑞典每季度新结婚夫妻数量。长虚线为新政策生效日(1989年1月1日),“1989Q4”表示1989年第四季度(其他类同)。

显然,保险利益使许多瑞典青年降低了对伴侣契合度的要求,证明利益在婚姻决策中的分量不轻。瑞典是最发达国家之一,国家福利丰厚,保险行业也十分完善。如果连瑞典青年都如此在意婚姻的保险价值,其他国家应该更在意。

这场改革也改变了年轻人择偶的标准。不妨以受教育年数作为技能的度量指标。那么改革之后,高技能男性与低技能女性结婚的概率骤然下降;换言之,在婚姻市场上,男女在改革后都更倾向于和技能水平相当的对象匹配。原因在于,之前由于国家承担了相当部分的保险职能,找对象时不必以避险效果作为考量,可以重点寻找其他维度上的默契;然而,随着国家保险职能的削弱,人们不得不重新依赖婚姻实现经济保障,期待配偶填补一些经济空白。于是,技能相当的男女间相互吸引力增强,互相婚配的概率增加。瑞典改革的经历深刻解释了风险保障在婚姻决策中的分量,也为我们理解人类婚姻起源提供了一个现代案例。

《花都绮梦》(Kvinnodröm 1955)剧照。

婚姻:被人类选中的避险方式

基于血亲解决跨期互助问题,这很好理解,因为血亲是生物性的,终生不变。可是,姻缘关系属后天人为,是基于海誓山盟的跨期承诺,也是人类虚构的“故事”,而且在智人的演变历史中,婚姻这个“故事”出现得很晚。既然如此,为什么人们愿意把这么多避险需要、跨期合作寄托在这个“故事”上,不相信其他人际跨期承诺呢?毕竟即使到今天,在各民族的存在中,血亲和姻亲仍然是社会关系中最重要的两个组建维度。当然,激素、性关系、生育子女是男女婚姻区别于其他契约关系的地方,这些生理因素可能足以使婚姻承诺持续长久。

《甜蜜蜜》(1996)剧照。

实际上,智人到很晚才发明婚姻,具体形式和内涵则经历了多个变迁阶段。但是,从起源到后来的演变,婚姻历来不是爱情的结晶,而是为了更好地实现男女在劳动中分工合作,为了给人际风险交换提供必要的信任基础。这是姻缘网络的价值所在,也是各社会的包办婚姻传统背后的逻辑。

在缺乏金融市场和其他保障体系的社会里,婚姻不只是当事人个人的事,同时也跟许多其他人的利益息息相关。从中国到印度、非洲、欧洲等地,人们将多项避险需要附加于婚姻之中,使婚姻无限负重,以至于到现代美国因婚姻而得的权利多达1000余种。对于如此负重的人际关系,人类当然不会轻淡为之,而是推出了各类仪式、各种迷信、各项载体,比如“三从四德”、“七出三不出”、贞节伦理,甚至贞节牌坊等,其目的都是强化婚姻这种跨期承诺的可靠性,降低违约(离婚)风险,让人们对未来放心。

正因为传统婚姻从一开始就不是爱情的结晶,所以只要跨期利益交换的需求还在,人们就不能说“我们没有感情了,所以离婚”,因此过去的离婚率极低。婚姻的演化提升了人类的风险应对力,同时也驯化了男性的暴力冲动(妻子和为人父都帮助缓和了男人的攻击冲动),两种渠道都带来社会暴力的下降。当然,婚姻只是成家的手段,目的还是在于建立家庭,进而组构宗族。这是另外一个话题了。

注:封面图片来自《武林外传》(2006)剧照。

原文/陈志武

摘编/罗东

导语部分校对/李铭

暂无评论

发表评论